Classé par décret du 27 novembre 1991 afin de le protéger d’un projet de construction de parc de stationnement souterrain, le site dit du « Maquis de Montmartre » comprend un ensemble de parcelles définies au plan cadastral ci-contre ainsi que le mur de soutènement bordant l’avenue Junot.

Aujourd’hui, au terme d’une procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt Concurrent (AMIC) lancée par la Mairie de Paris en septembre 2022, après que le gérant de l’Hôtel Particulier a déposé à la mairie d’arrondissement le 13 juillet 2022 une manifestation spontanée d’intérêt pour une occupation du terrain de 787m2, section ATn°88 du cadastre, occupé depuis 1971 par le Club de Pétanque Lepic Abbesses (CLAP), le Maquis de Montmartre est à nouveau en danger.

Parmi les 4 projets présentés en réponse à l’AMIC, c’est celui du « Maquis de la Sourcière » qui a été retenu par le comité de sélection réuni à cet effet. Or, certains des arguments du projet, développés dans le Rapport d’analyse des offres au regard des critères et qui ont mené au choix, interrogent sur la compréhension des termes même du décret de classement et la prise en compte des obligations réglementaires qu’il induit.

Le projet propose la démolition du club-house situé sur la parcelle et celle de la partie en parpaing du mur de clôture qui serait remplacée par la pose d’une grille ajourée, ainsi que la suppression de plusieurs terrains de boules. Ces éléments, déjà présents en 1991, échappent-ils aujourd’hui au périmètre de l’arrêté de classement et à l’autorité de l’Architecte des bâtiments de France ?

Celui-ci s’était exprimé à ce sujet le 11 janvier 1999 dans le journal Le Parisien, à l’occasion d’un incident survenu sur une des propriétés située dans le périmètre classé. Il avait confirmé « lui seul était habilité à autoriser la moindre intervention sur ce terrain ».

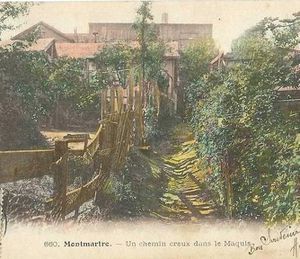

Dans le cadre des travaux toujours, le candidat prévoit le réaménagement de l’ensemble du passage M18 avec notamment l’installation de pavés sciés, dans l’objectif d’offrir une accessibilité PMR complète. Cet aspect du projet est envisagé avec l’accompagnement d’un « cabinet d’études spécialisé » Rappelons que le Passage de la Sorcière, dont la dénomination populaire semble dater des années 1930, fait l’objet d’une mention particulière signalant son importance historique dans une des annexes au décret de classement comme « le dernier des trois chemins qui desservaient autrefois les moulins (Moulin Vieux, Moulin Neuf et Moulin de la Galette) et permettaient d’aller de la rue Lepic à la partie de la Butte à présent rattachée à l’avenue Junot ». Dans ce cadre, un bureau d’études pourrait-il se substituer aux services compétents de l’état en la matière ?

Enfin, les références à « l’esprit Maquis » et à son histoire sont maintes fois convoquées dans l’argumentaire de la proposition retenue par la ville et dans l’analyse qu’en fait le comité de sélection qui en salue sa restitution programmée.

Prenons du recul et jetons un coup d’œil en arrière : qu’était-ce au juste le Maquis de Montmartre ?

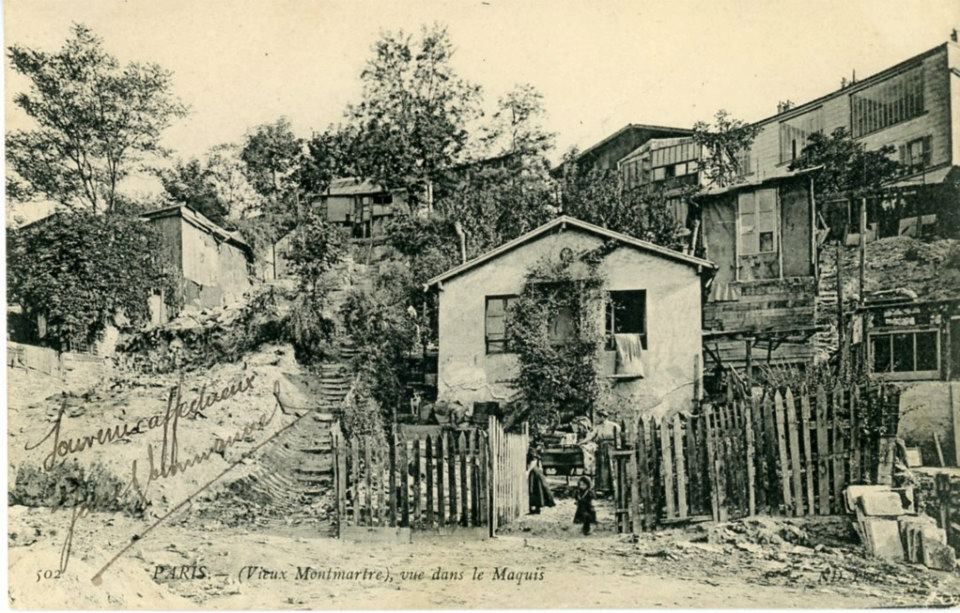

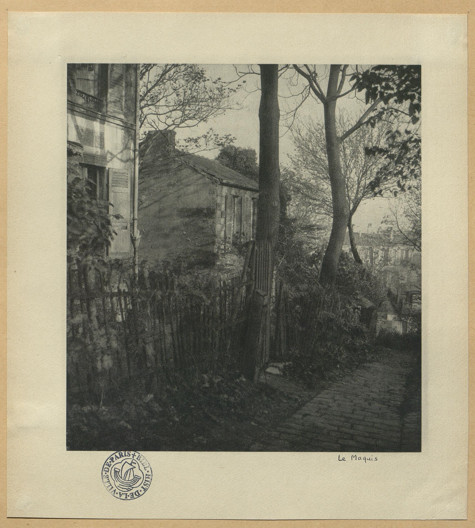

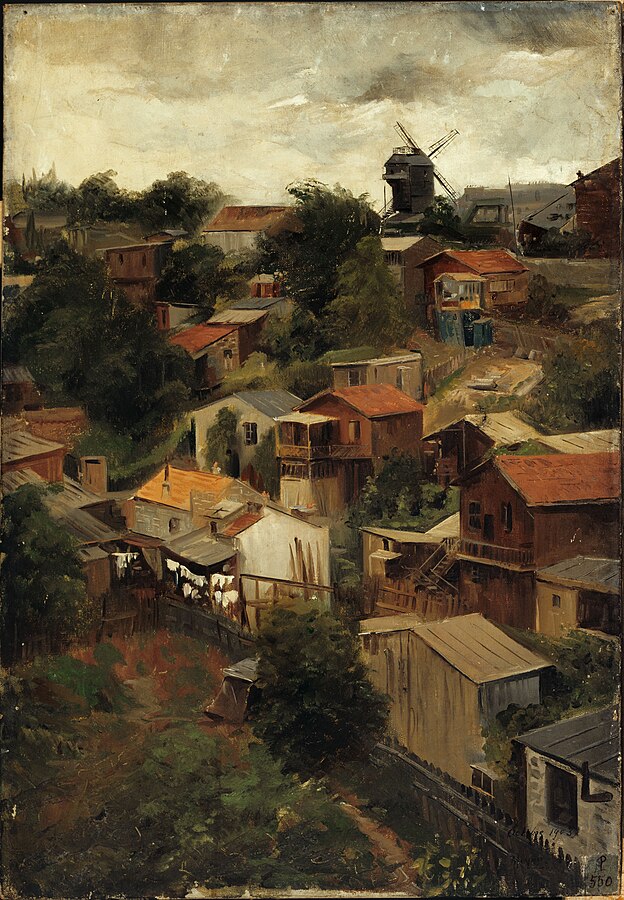

Fort heureusement, de nombreuses représentations (picturales et photographiques) et des témoignages écrits nous permettent de nous représenter cet espace qui s’étendait sur le flan de la butte, entre les rues Caulaincourt, Lepic et Girardon, là où a été percée l’avenue Junot.

Du dernier quart du 19ème siècle jusqu’aux années 1920, le Maquis de Montmartre était une agglomération de fragiles petites baraques entourées de jardinets. En 1875, il est décrit ainsi par un journaliste dans la revue Le Magasin Pittoresque : « On y voit des rues tortueuses, des maisons ou plutôt des masures comme on en trouverait plus que dans les petites villes de la province la plus reculée, des constructions en planches qui ne tiennent que par habitude. On y voit aussi des maisons de campagne qui se cachent dans la verdure comme des nids, et des jardins en terrasse qui s’étagent sur les pentes enclos ou soutenus par de vieilles murailles à contre-forts. » À partir des années 1890, des constructions plus solides viennent remplacer certaines de ses installations.

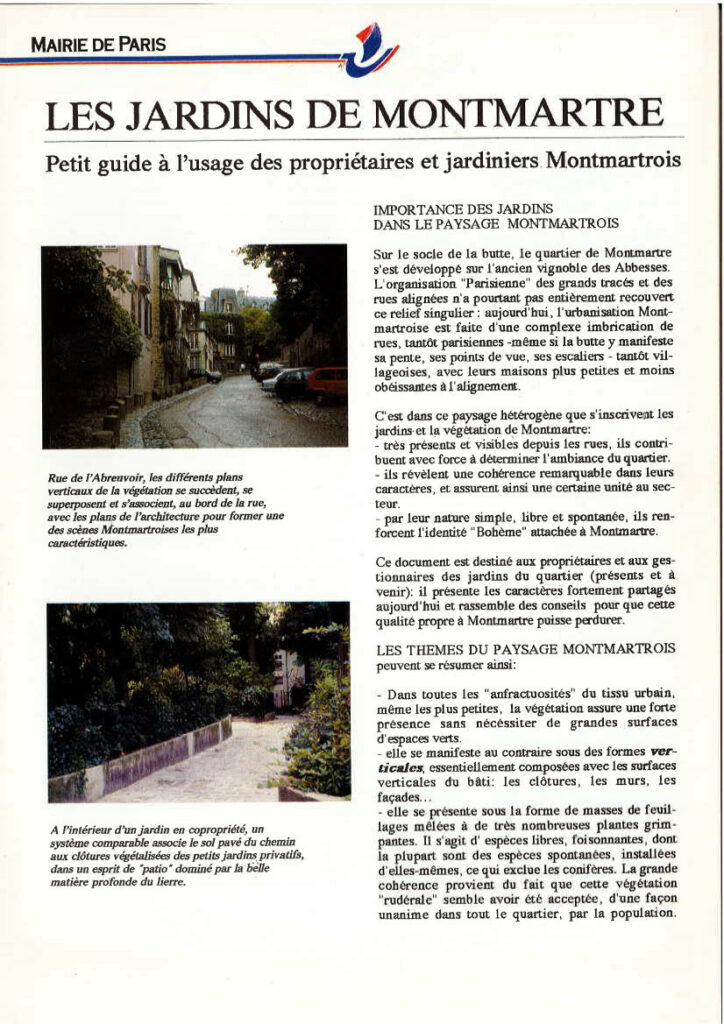

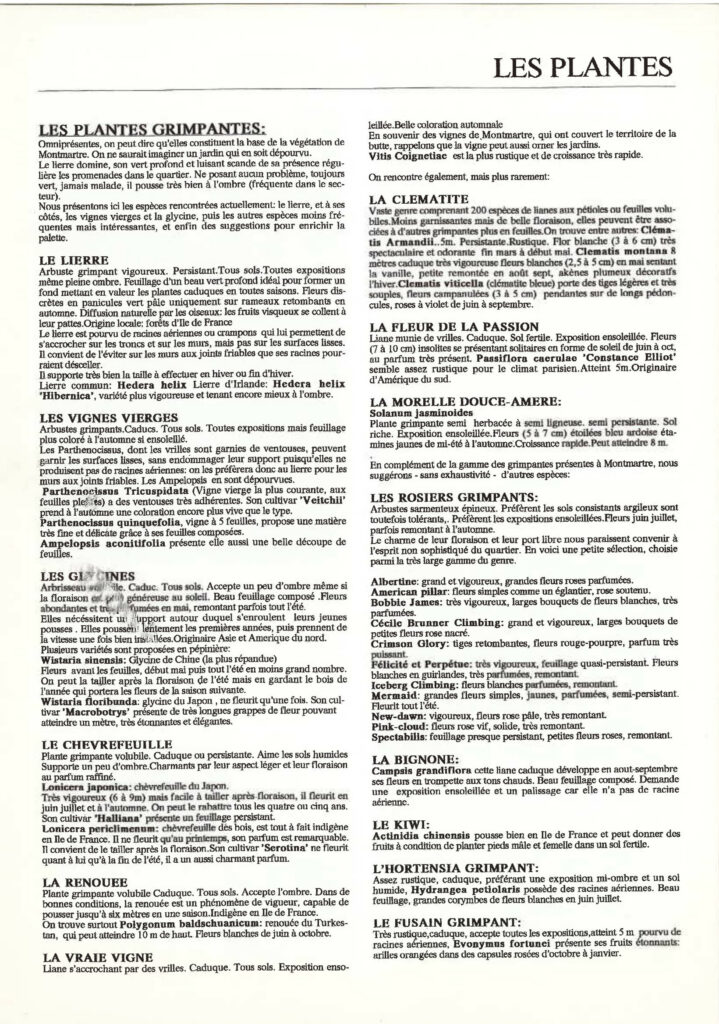

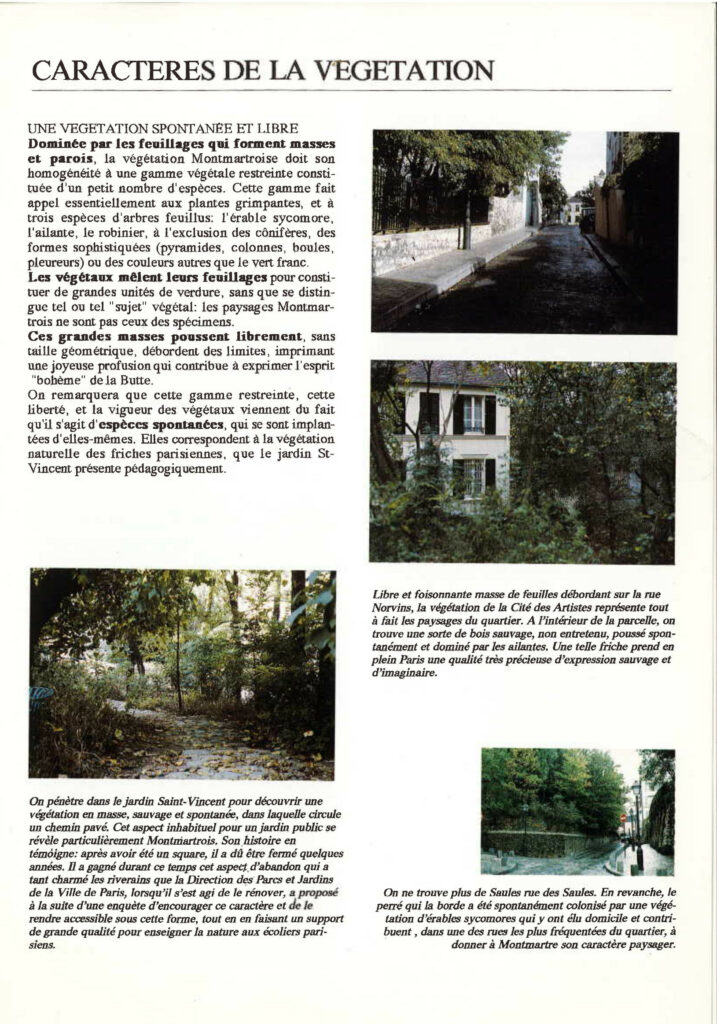

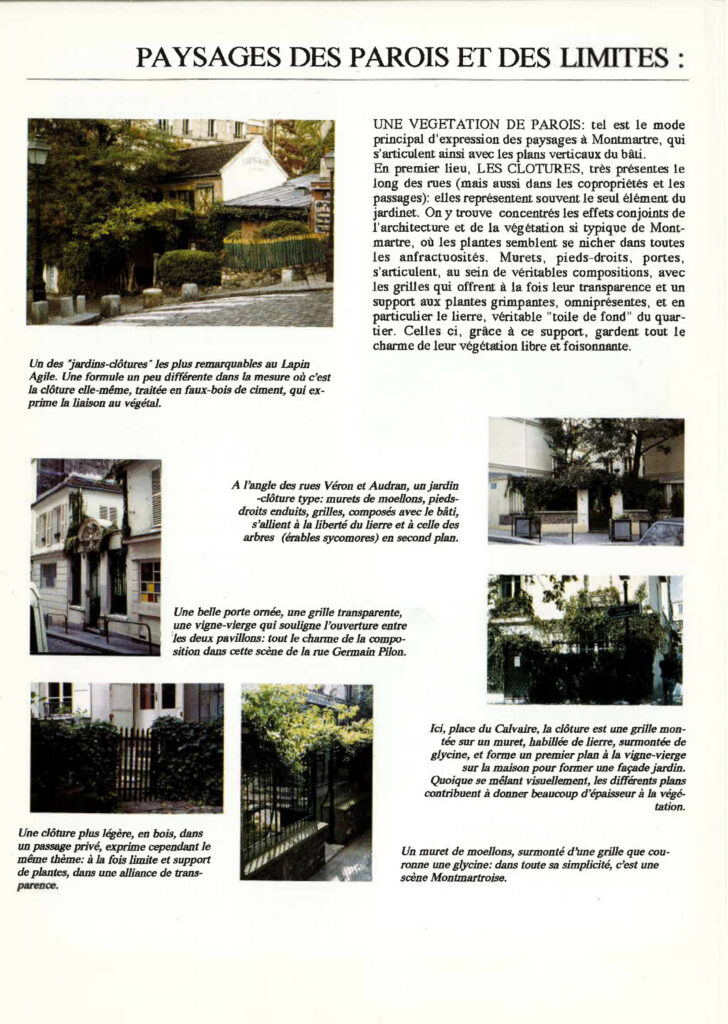

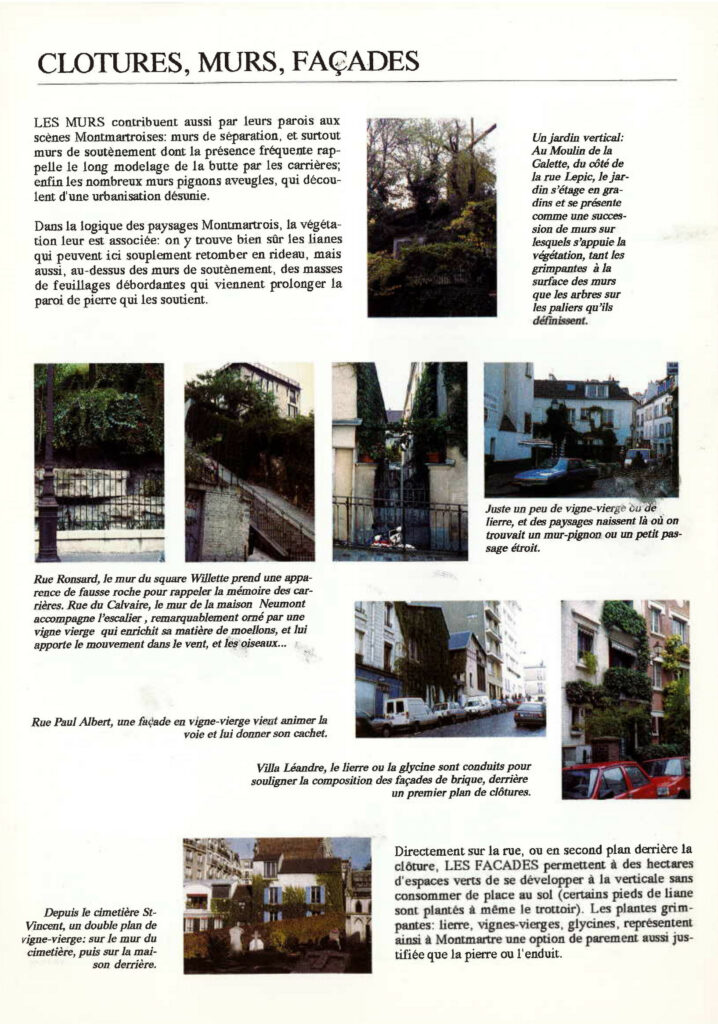

Plus récemment, en 1994, une publication de la Ville de Paris décrit l’imbrication de la végétation et du tissu urbain qui caractérise le quartier : « … Dans toutes les anfractuosités du tissu urbain, même les plus petites, la végétation assure une forte présence sans nécessiter de grandes surfaces d’espaces verts. Elle se manifeste au contraire sous des formes verticales essentiellement composées avec les surfaces du bâti : les clôtures, les murs, les façades… »

Ce village de bric et de broc abritait une population aux profils très variés : modestes apprentis fermiers attirés par les loyers à bas prix de terrains jugés inconstructibles, petits métiers parisiens tels que chiffonniers, rempailleurs de chaises, marchands de quatre saisons, ferrailleurs, marchands de peaux de lapins… Auxquels se mélangeaient des personnages originaux ou marginaux hauts en couleurs mais aussi des artistes parmi lesquels Van Gogh, Utrillo, Steinlein, Ziem (dont l’atelier était situé précisément sur le terrain occupé aujourd’hui par l’association Le CLAP), Jean Renoir, Gérard de Nerval…

Nous sommes bien loin de la forêt des merveilles, des maquis de Corse ou du Vercors. C’est cette spécificité Montmartroise, inscrite tant dans l’histoire de son paysage que dans son histoire sociale que préserve et défend l’arrêté de classement de 1991, y compris dans sa dimension immatérielle. « Il s’agit d’une entité naturelle remarquable par ses caractéristiques, sa localisation et le témoignage de l’histoire de Montmartre qu’elle incarne ».

Et c’est aussi ce que nous défendons !

Marie Demarcq pour l’association Les Maquisard.e.s du passage Junot Lepic